荣格工业资源APP

了解工业圈,从荣格工业资源APP开始。

自2020年起,一场芯片缺货危机席卷全球。然而,从2021年后段开始,芯片供需紧张的态势开始出现松动迹象。究其原因,持续下行的经济环境导致以智能手机、平板、可穿戴设备为代表的消费电子市场需求骤冷,终端厂商对于囤货的需求被打破。

近日,多家研究机构数据表明,全球芯片市场增速正在放缓,正在进入一个从热向冷的周期性转变。据外媒报道,三星电子预计芯片销售大幅下滑的局面将持续到明年。

那么,芯片市场是开始遇冷了吗?中国的芯片企业有哪些机会?“跨界”造芯难在哪里?本期特别报道,我们将以车规级MCU芯片为切入点,希望以芯片行业的一个“横截面”为读者带来更多新的思考。

车规级MCU芯片为何依旧火热?

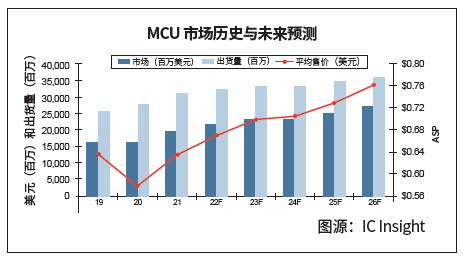

MCU,又称单片机,是把CPU的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路整合在单一芯片上,形成的芯片级计算机,主要为不同的应用做不同组合控制。据IC Insights报告显示,2021年MCU市场销售额达到了创纪录的202亿美元,同比增长27%。在MCU供应商营收榜单中,恩智浦、Microchip、瑞萨电子、意法半导体和英飞凌位列前五。

综合来看,目前全球MCU市场已出现结构性失衡,消费电子市场的需求有所下降,但部分高端MCU依然处于短缺状态,以汽车和工控为代表的高端应用场景需求在2022年还将持续提升,尤其是车用MCU产品景气度依旧较高。

芯片一般按温度适应能力及可靠性要求,大致分为四类:商业级(0℃-70℃)、工业级(-40℃-85℃)、车规级(-40℃-120℃)、军工级(-55℃-150℃)。对车规级MCU来说,部分产品仍处于短缺情况,甚至有IDM厂商为此专门增加车规级芯片制造或封装产线。

在汽车电子领域,MCU应用范围较广,从车身动力总成,到车身控制、信息娱乐、辅助驾驶,从发动机控制单元,到雨刷、车窗、电动座椅、空调等控制单元,每一个功能实现的背后都需要复杂的芯片组支撑,MCU在其中扮演着重要的角色。

据DIGITIMES预计,到2023年下半年,汽车MCU的供应仍将保持紧张。据IC Insights发布的报告指出,预计未来五年,汽车MCU销售额将达到7.7%的年复合增长率。那么,车规级MCU芯片为何依旧火热?一方面,随着新能源汽车的爆发性增长,车规级MCU市场的增速迅猛;另一方面,车规级芯片的制造壁垒比较高,极高的标准,导致厂商研发投入大、周期长。而出于安全性及可靠性考虑,客户认证标准要求远高于消费级和工业级MCU,这需要相关的芯片制造企业有雄厚的经济实力和扎实的技术支撑。

国产芯片制造商的出路在哪?

根据Omdia数据,2021年中国MCU市场规模达72亿美元,同比增长26%;预计2025年市场规模将达到82亿美元。虽然拥有庞大的市场,但国内MCU企业的市场份额并不大,市场主要被以恩智浦、Microchip、瑞萨、ST和英飞凌为主的几家海外头部企业所占据,高端汽车MCU海外企业市占率甚至超过95%。

国内MCU最大市场集中在消费、小家电等领域,且产品型号大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消费领域,汽车电子及工控市场的MCU占比显著低于全球水平。此外,对国内MCU产业来说,虽然市场空间巨大,但自给率低。

不过,我们可以看到,国内企业也在积极布局MCU产业。据不完全统计,现国内已有近百余家MCU厂商,此外还有一些企业在积极推出MCU事业部,例如今年会推出MCU产品的模拟芯片厂商思瑞浦、计划扩充MCU产品线的纳芯微以及即将推出车规MCU产品的韦尔股份等。

全球芯片格局正在发生前所未有的大变革。美国《芯片和科学法案》的签署,将半导体产业链的竞争推向高潮,韩国、欧盟等国家和地区都在加速建立自己的半导体壁垒。目前全球的工业芯片市场主要还是被欧美日的大企业所把持着,不可否认的是,中国虽是工业大国,但在基础芯片环节却远远落后。尽管拥有一批数量不少的工业芯片企业,但总体比较分散,且主要集中在中低端市场。国产芯片要进入到全球芯片行业的竞争中去,需要全行业形成合力,任重而道远。

跨界“造芯”就能避免被“卡脖子”?

摩尔定律是指当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,每隔约18—24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。过去的半个多世纪,半导体行业遵循着摩尔定律向着先进制程发展。

而近年来,随着制程工艺接近物理尺寸极限,且持续追求先进制程的成本节节攀升,摩尔定律面临着极大挑战,单纯靠提升芯片制程工艺已经无法满足行业发展需求,半导体行业将进入“后摩尔时代”。

随着后摩尔时代到来,AI芯片的设计挑战将逐渐增多,对芯片的性能功耗提出更高要求,芯片制造的相关企业不得不为面对更复杂的设计、更长的开发周期乃至更高的流片成本。这使得跨界入局的企业需要投入巨大的成本,并且很难在短期内取得成功。

正如北极光创投董事总经理杨磊说的那样,“半导体需要产业经验,扎得深才能看得清。”半导体市场的阶段性、行业性的遇冷,或许可以让闷头扎进“造芯”领域的企业家们能够更冷静地思考,去规划、去布局,去积极和上下游的企业协同,或许能找到“造芯”之外的不被“卡脖子”的底气。

来源:荣格-《智能制造纵横》

原创声明:

本站所有原创内容未经允许,禁止任何网站、微信公众号等平台等机构转载、摘抄,否则荣格工业传媒保留追责权利。任何此前未经允许,已经转载本站原创文章的平台,请立即删除相关文章。